小阿瑟·施莱辛格(Arthur M. Schlesinger Jr.)在他的成名著作《罗斯福三部曲》中,提出了他所认为的罗斯福新政的最大遗产——“新政自由主义”。小施莱辛格将其刻画为一种将国家干预、社会保障机制与集体主义价值结合起来的政治理念,他认为这种理念在二战后影响了整个西方世界,并且彻底重塑了美国自由主义的面貌。然而,这一在小施莱辛格笔下被赋予了恢复经济与社会正义双重使命的“新政自由主义”,自其提出之时起便始终处于争议与博弈之中,难以成为各方普遍认可的政治共识。即便在最初的政治联盟中,罗斯福也不得不面对来自体制外部和内部激进力量的不断质疑与压力。在这些压力中,最尖锐的质疑便来自以“反建制”与“再分配”为核心诉求的民粹主义者,其中最具代表性的便是大萧条时期的路易斯安那州州长休伊·朗。

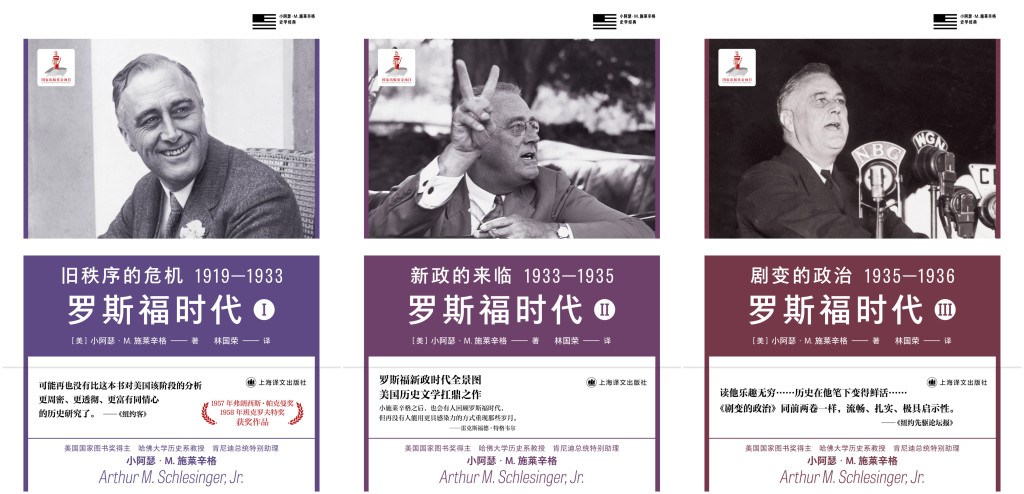

小阿瑟·施莱辛格(Arthur M. Schlesinger Jr.)的《罗斯福时代》,上海译文出版社2025年版

休伊·朗通过反对精英和大企业的口号于1928年在路易斯安那州赢得了选举,并且提出了相比于新政更激进的改革方案。小施莱辛格承认,朗之所以赢得选举,是由于美国南方的历史性贫困和阶级分化,尤其是在路易斯安那州这样治理不善、文盲率高、基础设施落后的地区,而且朗是一个阴险狡诈的政治家。朗的统治为路易斯安那州的穷人带来了切实的改善,如免费教科书、更好的学校和基础设施,这使得他的支持者在面对其腐败和专制行为时仍保持忠诚。尽管如此,小施莱辛格还是认为朗的行为显得幼稚甚至疯狂,而且沉迷于权力和报复。朗在路易斯安那州建立了一个独裁式的统治,通过操控立法、压制反对派,甚至诉诸暴力和腐败,对民主规范非常漠视。所以小施莱辛格并不看好休伊·朗的方案,他认为休伊·朗的“分享财富计划”【“分享我们的财富”计划(Share Our Wealth Plan)是休伊·朗于1934年提出的一项激进经济改革设想,旨在通过对巨额财富征收重税、设立财产上限(每人财富不得超过500万美元)与收入上限,来实现社会财富的再分配。该计划承诺为每个美国家庭提供最低限度的住房、教育、就业机会及年收入保障,以解决大萧条期间广泛存在的贫困与不平等问题。】不过是“为乡巴佬们描绘的天堂”,而且该方案不能提供可持续的经济解决方案,也与新政自由主义的理性改革路径背道而驰。

不过,休伊·朗能够获得如此之大的影响力,显然有其社会基础。在新政国家治理能力有限、分配体制缺乏根本性调整的背景下,这些不满情绪并未得到实质性纾解,反而继续积聚,成为民粹主义动员得以延续至今的重要土壤。需要注意的是,小施莱辛格撰写《罗斯福三部曲》正值战后美国经济高速增长、“战后共识”尚未破裂的时代。伴随着郊区化的推进、福利国家的扩张与消费社会的兴起,一个规模庞大的“新中产阶级”成为社会稳定的象征性群体,而原先那些蕴含不满与抗争的社会情绪,似乎被这种繁荣景象所暂时遮蔽。因此,小施莱辛格虽敏锐地捕捉到了朗的支持者们对贫富差距的愤怒,但在他所设立的“新政自由主义”的叙事框架中,朗式的“民粹主义”被视为一种过渡性的情绪发泄,不是什么需要深入回应的社会结构性病症,他认为休伊·朗得到的支持是因为“许多穷人被嫉妒和仇恨所吞噬。新政似乎非常复杂,对一些人来说,非常遥远……”小施莱辛格没有继续谈及的是,罗斯福究竟在多大程度上安抚了这股愤怒情绪,“新政自由主义”又在多大程度上将这些底层声音制度化地纳入了国家治理逻辑?通过回顾休伊·朗当初对新政的观点,我们可以一窥这种愤怒情绪的源头。

休伊·朗

一、休伊·朗与新政联盟的破裂

事实上,在罗斯福正式成为民主党总统候选人之前,休伊·朗不仅曾表达出对其政策立场的肯定,甚至在关键的党内提名过程中发挥了至关重要的政治斡旋作用:在1932年6月举行的民主党全国代表大会上,富兰克林·罗斯福在首轮投票中就面临着党内的严重阻力。在首轮投票中,罗斯福取得了优势领先,但这个优势并不稳固。随后的几轮点名投票局势依然不明朗。而此时代表各州的州长选票也开始出现分歧。在这个关键时刻,当时民主党内的进步派人士伯顿·惠勒(Burton Kendall Wheeler)参议员选择寻求参议员休伊·朗的帮助。朗在考虑后答应了惠勒。在随后的大会上,朗对密西西比州和阿肯色州的两个代表团的代表们都施加了压力,要求他们支持罗斯福,甚至还去寻求了纽约市当地政治势力的支持。这也最终迫使约翰·加纳等民主党中间派在第四轮投票时转而支持罗斯福,使得罗斯福成功获得了总统候选人提名。

朗起初支持的人并没有包含当时的纽约州州长罗斯福,但他很快就注意到在销售税问题上,民主党领导人要么赞成这项为胡佛总统所提倡的政策,要么同情它,只有罗斯福坚决反对此销售税。于是朗很快就把希望转向罗斯福,朗谈到“罗斯福日复一日地做出的承诺与我对公正政府的信念和理解完全一致”,“在这些声明的基础上,我开始相信,解决美国困难的最佳机会是选举富兰克林·罗斯福为总统。”(Huey P.Long, Every Man A King.pp.289,298.)朗意识到罗斯福代表了民主党内的一种新兴力量,一个可能带来实质性变革的领导者。相比于胡佛,以及民主党内的其他派系(如加纳等)对大萧条的矛盾态度,罗斯福在应对经济危机方面展示出了积极的姿态,这与朗的政治目标存在一定的契合。而且,在大萧条的背景下,美国迫切需要强有力的领导来实施有效的经济恢复计划,而罗斯福正展现出了这样的领导潜力。

但是他们的联盟是如此地短暂,在罗斯福当选总统后,民粹主义者和新政核心团队双方各方面的分歧迅速显露。休伊·朗的政治理念和行动相比罗斯福显然更为激进,朗诉求直接有效的分配方案,但罗斯福身为总统则必须在激进和保守之间寻求平衡,必须考量各方的利益诉求。尽管罗斯福的新政在一定程度上符合缓解经济危机的需求,但它并没有达到朗所期望的程度。朗对此感到不满,他认为罗斯福的政策过于温和,未能有效解决贫困和不平等问题。朗早在1932年12月的国会演说时就提醒罗斯福:“罗斯福当选时的主要问题就是财富的分散,他最引人注目的问题就是改变和终止这个国家目前财富集中在少数人手中的现状,这个问题在美国人民中引起了如此激进的关注,以至于现任总统胡佛也忍不住宣布反对财富集中在少数人手中……”朗暗示了自己对罗斯福获得提名的支持,要求罗斯福给处于贫困中的人们一个“交代”。(Congressional Record 72d.,2d Sess.,[December 6, 1932]Box 5 Folder 17, p.1, Huey P. Long Papers.)在随后的两年里,罗斯福的政策大多倾向于拯救银行和各大企业,朗认为这些政策并不能够直接惠及美国民众,而只是单纯地拯救上层那些贪婪的家伙。当时参议院关于《石油法》的争论可以窥见朗是如何看待罗斯福新政的系列法案:朗在参议院宣读了一位来自南达科他州扬克顿小商人的信:“石油大公司可以操纵进出口、决定西海岸和东海岸的石油价格、决定炼油的方法和渠道……如果不举行公开的石油法规的听证会,我们这些独立人士就面临破产,整个法规都被扭曲以适应大公司。”朗在其后接着说道,“我们在国家工业复兴法第9(b)条中规定,他们(指罗斯福政府)应该将这些管道与炼油厂和生产厂分离,但他们没有注意到这一点。相反,他们请来了蒂格尔先生,让他成为了自己对自己的监管者……美国独立石油协会、得克萨斯州石油和天然气保护协会这两个据称最大的‘独立组织’,其主席都从垄断组织那里获得了可观的资金支持”(U.S. Congress,Congressional Record,73rd Congress,2d Sess[March 1,1934]pp.3489-3490.)。可见,朗显然怀疑“第一次新政”到底在多大程度上打击了诸如大石油公司这样的利益集团。罗斯福政府安排的人员任命或许只是为了平衡和缓解局势,而在朗看来这只不过是另一次勾结。在这种不信任的基础上,包括《国家工业复兴法》在内的法案也以几乎类似的理由遭受到朗的反对。其次,朗也认为罗斯福的政策对底层的照顾也不够:1935年2月,政府提出的劳动救济法案呈递至参议院进行审议。这一法案拨出了480万美元用于为联邦政府雇佣急需工作的人群,同时旨在通过增加公众的购买力来刺激经济。然而,该法案却没有规定最低工资标准,这将使得政府可以自主决定究竟该支付多少工资。朗对该法案强烈反对,要求必须写入关于最低工资的条款。但困难在于,如果按照现行的工资来大量雇佣工人,这些为数不多的救济基金很快就会被消耗。参议院领导人透露了白宫的意思,反对列入最低工资条款,然而共和党保守派却和朗站在了同一阵线——只不过他们的目的是让这个法案在众议院因朗的这点要求被否决。最后的结果则是朗所支持的修正案以一票之差得以通过。

而在遗产税的问题上,在罗斯福正犹豫不决时,朗也发言抨击罗斯福的软弱:

“有多少人记得《独立宣言》的第一句话?宣言说:‘我们认为这些真理是不言而喻的,即人民有某些不可剥夺的权利,其中包括生命权、自由权和追求幸福的权利。’宣言进一步说:‘我们认为人人生而平等。’他们这么说是什么意思呢?我的朋友们,他们的意思是说,人人生而平等,这意味着任何一个人出生就能继承100亿美元,而另一个孩子出生就什么也继承不了吗?”(U.S. Congress,Congressional Record,74th Congress,1st Sess[May 23,1935] pp.8040-8041.)

《美国进步报》也引用了数据支撑朗的观点,他们转载了美联社记者内森·罗伯森的一篇报道,该报道对罗斯福总统的财富再分配政策提出了尖锐的批评。报道称,罗斯福的策略在实施上过于迟缓,因而无法对富裕阶层产生实质性的影响,尽管政府宣称要“浸透富人”(即通过税收政策影响富人),这一说法实际上缺乏实效,类似于“无酒精的啤酒”。罗伯森的报告进一步分析,即便遗产税提案被纳入法律体系,其对美国主要财富的影响在未来几年内也是微乎其微。罗斯福政府的行动过于迟缓,使得富裕阶层已有充足时间通过赠予等方式将财产转移给子女,从而规避高额税收。朗因此开始在发表的各项言论中将罗斯福与胡佛归为一类:“胡佛是一只猫头鹰,而罗斯福不过是一只会尖叫的猫头鹰。猫头鹰冲进鸡窝,把母鸡撞倒,然后轻声和爱上它的母鸡说话,接下来你就知道没有母鸡了。”

朗还直接跟罗斯福的核心团队发生了冲突。邮政总局局长詹姆斯·法利(James Farley)是民主党全国委员会主席,在1932年民主党芝加哥大会前就与朗有过接触,但二者都没有对彼此留下好印象。在担任邮政总局局长后,法利随即将联邦资金给予朗在路易斯安那州的反对派们。朗显然无法容忍有人挑战他在路易斯安那州的权威,于是立即在参议院攻击法利存在腐败情况。朗指控法利:“这个人印制了一堆纪念款邮票,但这些邮票不是为了进入美国财政部,而是为了进入自己和朋友的口袋,他还不如把手直接伸进美国财政部的钱柜。”朗还由此进一步抨击了罗斯福与法利之间的关系:“(法利)不应该以对党和总统的攻击为理由来保护自己。所有关于他的谈论最终都将变成关于总统的谈论,而且这些矛头都将会指向总统。”(U.S. Congress,Congressional Record,74th Congress,1st Sess[February 21,1935]pp.2397-2398.)朗与法利的矛盾最终演变成对罗斯福整个执政团队的抨击——而早在此前,朗就对罗斯福政府内部的精英人士保持高度怀疑。朗认为,与其前任胡伯特·胡佛相比,罗斯福在竞选期间承诺将对国家的财富分配进行重新审视,也强调了必须避免华尔街少数人对国家的操控。然而,朗很快发现这一承诺未能有效落实:“罗斯福政府内部的某些人物却利用这些权力为自己谋求利益,忽视了公平地分享财富的重要性。”朗还特别指出,即使经济学精英领导下的国家复兴署(NRA)实施了一些有益的改革,但这些改革仍然不足以实现财富在更广泛公众中的分配。

面临民粹主义者对新政的强烈怀疑和抨击,罗斯福本能性的反应是打压他们而不是说服他们加入自己的联盟。罗斯福曾促使联邦调查局对朗进行了一系列的调查,但朗是“政治上的炸弹”,白宫对朗的各项指控,只会加强他的地位,换言之,“政府正处于一个可以让朗成为烈士的情景下”。(Montgomery County sentinel .[Rockville, Md.], February 28, 1935, Chronicling America:Historic American Newspaper. Lib. of Congress.)束手无策的罗斯福及其幕僚们对朗的很多提议都感到担忧,他把休伊·朗看作是对美国民主威胁最大的两人之一(另一人是麦克阿瑟)。针对朗希望作为第三党候选人参选总统的舆论,罗斯福手下的幕僚们曾经进行过一次民调统计,结果是如果朗作为第三党候选人参与1936年总统大选,朗将无法赢得选举胜利,但是却能够大量吸走那些本会投给罗斯福的选票,最终导致罗斯福输掉总统大选。共和党人也大力支持朗竞选总统,他们认为在1932年,每个激进分子的票都会投给罗斯福,但在1936年就不是这样了。只要朗和他的帮派组成联盟,1912年总统选举中西奥多·罗斯福等进步派分裂了共和党,最终导致威尔逊胜选的情况就有可能重演。

在选举压力之下,罗斯福为了回应朗及其追随者所倡导的政治理念,采取了一系列措施。1935年6月初,罗斯福突然敦促国会采取行动,坚持通过了四项主要立法:社会保障法案、瓦格纳法案、银行法案和公用事业控股公司法案。数天后,他又增加了第五项立法:一项“浸透富人”的税收计划。这项法案要求对高收入者征收更多税,实施遗产税与赠与税,并且尤其提高了对某些大型公司营业利润的再分配力度。这是罗斯福自新政开始以来第一次直接将手伸进富人的口袋,故而该法案遭受了前所未有的反对。所以,该法案为了通过也不得不做了大量让步,其成效在当时来看对于财富分配的直接影响并不显著,正如朗当时在参议院抨击罗斯福所言:他相信罗斯福会拒绝支持一项真正分散财富的税收法案,即使总统同意支持这样一项法案,他在国会中的政党也不会通过。尽管如此,该法的影响意义却是十分深远的——该法案打破了累进税制,某种程度上意味着美国政府在财税政策方面的重大转向,即从侧重于企业和富裕阶层的利益,转向关注社会公平和财富再分配。《财富税法案》也成为了罗斯福“左转”的标志性法案。此后,尽管新政由于种种现实因素的制约,未能在追求经济平等的方向上走得更远,但罗斯福此举仍被保守派指责为“美国通往社会主义的滑坡”。

值得罗斯福庆幸的是,休伊·朗最终死于刺客之手,风靡全国的分享财富运动便迅速衰落下去,朗的支持者们也在失去主心骨后内斗不断,最后可谓是作鸟兽散。伴随着“第二次新政”的落幕和第二次世界大战的来临,关于社会财富分配的讨论已经从美国的公共话语中逐步退场。

二、新政自由主义的认同危机

小施莱辛格的《罗斯福三部曲》出版后的几十年内,美国史学界涌现出大量对新政的批判性论著。这些作者既来自受左派思想启发的社会史家,也包括了自由主义群体内部立场激进的反思者。他们普遍认为,新政并非旨在彻底改造资本主义体系,而是以有限改革稳定既有秩序,其政策制定过程高度依赖既得利益集团的参与和妥协。如保罗·康金所言:“新政的故事,是一个关于未竟之业的悲剧——关于本可能实现却未能实现的希望。”霍华德·津恩也认为,新政未能解决它所面临的最根本问题:“如何将巨大的自然资源财富和惊人的生产潜力带给这个国家的每一个人。”新政在开展社会救济以及发放福利的过程中,就存在着十分明显的排他性情况。(如《农业调整法》在实际执行的时候,使得南方佃农以及农业工人失去了他们的土地,而《社会保障法》最开始的时候也把农业工人和家庭佣工排除在外。)这表明新政虽以扩展社会权利作为目标,然而在具体的政策实践操作当中,始终会受到种族、阶级以及地方利益格局的限制与约束,进而造成了新政的改革在范围以及深度这两个方面的双重局限。用历史学家埃里克·方纳的话来讲,新政“极大地拓展了自由的内容,却没有消除自由的界限”。洛克滕堡也认为,新政增强了利益集团的权力,这些利益集团声称代表数百万人的利益,但有时只代表极少数人。它没有发展出一种方法来保护那些没有代言人的人,也没有发展出一种可接受的方法来约束利益集团。

如前述批判论著所言,当我们重新回顾休伊·朗与罗斯福的时代,我们很快就能发现,尽管新政以恢复经济、促进社会公平正义为名,确实为部分受困群体带来了短期援助与部分制度性的保障,但它在信奉民粹主义的人们心中,却始终未能建立起一种牢固的政治认同感。对这些民众而言,新政的主要政策多由联邦官僚机构与大企业利益代表共同制定,规划过程高度技术化与集中化,主导者是一批自诩理性中立的城市中产精英或东部教育背景的政策专家。他们的政治语言与政策逻辑,与南方小农、佃农、产业工人和无组织失业者的日常经验之间存在着巨大的认知鸿沟。他们所需要的,不是一套精致的政策方案,而是一种能让他们重新被看见、被承认的政治形式。朗之所以曾经获得广泛的支持,恰恰在于他让这些民众相信,他们也有途径提出要求,而朗那种带着乡土口音的演说风格、不借助专家包装的口号,以及强调直接再分配的改革方案,反而更能唤起这些基层群体对社会公平的想象。在他们看来,朗不是在“治理”他们,而是真正在“代表”他们。

这种来自底层的亲近感和信任,是新政自由主义在“第二次新政”之后逐步丧失、却未能自觉察觉的关键政治资源,最突出的表现就是曾作为新政联盟核心支持者之一的铁锈地带产业工人阶层,在近年却日益转向共和党阵营。今天民主党所提及的“新政自由主义”的诸多理念——包括强力的国家干预、扩张型的公共支出、累进税制与再分配机制、通过行政体系实现社会正义等等,在那些逐渐与“新政”疏远的群体眼中,也不再是公共福祉的象征,而愈发被视为“精英们”维持自身统治的工具:高税收不再被理解为实现社会公平的工具,而是被看作国家从中下层手中强行夺取资源的手段;大政府不再意味着对市场秩序的矫正,而是代表着一套冷漠、遥远、由精英把持的治理结构。其结果是,新政自由主义在美国的部分公共文化中陷入语义模糊乃至负面象征的境地。

小阿瑟·施莱辛格曾在千禧年来临之际撰文称,他与弗朗西斯·福山(Francis Yoshihiro Fukuyama)一样充满信心,认为新政所代表的理念已经取得了对过去政治意识形态的历史性胜利:

看看我们现在的世界。这显然不是阿道夫·希特勒的世界。他的“千年帝国”最终只维持了短短十几年的血腥统治。这也不是温斯顿·丘吉尔的世界。帝国及其辉煌早已消逝在历史长河中。我们今天生活的世界,是富兰克林·罗斯福的世界。在60年前那些无论善恶都统治地球的人物中,他对千禧年事态的演变最不感到惊讶。他对民主的力量和活力充满信心,因此他乐于迎接新世纪带来的挑战。(Arthur Schlesinger Jr,FDR,April 13, 1998.https://time.com/archive/6732590/franklin-delano-roosevelt/下载日期:2025年3月2日)

小施莱辛格无法预料到,如今罗斯福的世界也已处在瓦解边缘。“新政自由主义”一路走来,经历了杜鲁门的“公平施政”、约翰逊的“伟大社会”,终于在上世纪90年代伴随着克林顿的“第三道路”,让位于“新自由主义”。此后,伴随着共和党的整体性右转,传统上以工会、少数族裔及进步力量为代表的政治联盟只能被迫与一个“大型利益集团”(民主党)维持合作关系。这种合作客观上虽然促成了跨国公司、金融寡头等力量在全球治理体系中迅速崛起,但也使得原本旨在争取社会公正的政治主张在民主党内部陷入日益边缘化的困境。特朗普过去两次总统选举的成功已经表明,瓦解“罗斯福世界”的正是民主党自己。那么,如何在全球化和技术变革的时代,再次重建人民对“新政自由主义”的信任?如何在多元化社会中平衡利益集团与弱势群体的需求?小施莱辛格或许会认为,答案依旧在于回归新政的核心精神——通过民主的、普惠的改革,重建一个更加公平的社会契约。

或许会让小施莱辛格感到欣慰的是,近年来民主党的主流意识形态已经出现了由“新自由主义”范式部分回摆至“新政自由主义”的迹象:拜登政府上台后实施了大规模的财政措施(例如1.9万亿美元的新冠纾困法案和逾1万亿美元的基础设施投资法案),扩张政府支出以刺激经济、创造就业,这种手笔被比作“罗斯福式”的经济干预。这在很大程度上要归功于民主党内进步派的影响,使民主党目前的温和派也吸纳了更多左翼政策主张,可以预见的是,民主党未来依然将继续向进步主义的方向倾斜。从历史的长镜头看,今天的美国民主党正努力融合新政自由主义的人文关怀与新自由主义的市场创新,以塑造未来符合自身价值观的新路线。这场意识形态演变仍在进行之中,其结果将决定民主党能否再次锻造出如新政时代那样持久而广泛的执政共识。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《精英与群众之间:罗斯福新政中的信任危机与认同裂痕》

京ICP备2025104030号-12

京ICP备2025104030号-12

还没有评论,来说两句吧...