开皇十七年(597)三月,陶贵在慧日寺重重的佛光烛影中合上了双眼。这位曾在大兴城西市掌勺的女子,走完了她浮萍般的人生。她出生在梁朝首都建康附近的庶民家庭,当侯景乱军的铁蹄踏破建康城阙时,开启了前半生的颠沛流离。兜兜转转,由南入北,她最终在大兴城西市的晨雾炊烟中站稳了脚跟,也在历史中留下了自己的姓名。千年后的我们,通过她的墓志以及《两京新记》的只言片语,得以触摸到她生命的温度。

一、吴亭鹤唳,秦川水咽

墓志开篇介绍陶贵是“丹杨丹杨人”。这两处“丹杨”最准确的写法都是“丹阳”。丹阳郡是南朝古老的郡名,早在汉武帝元封二年(公元前69年)就已经设立,当时的治所在宛陵县。此后丹阳郡几经拆分调整,于晋武帝太康二年(281)一分为二:一部分新设为宣城郡,治所仍在宛陵县;另一部分沿用丹阳郡的旧称,治所迁移到建业县。建业县后来改名建康,一直是南朝的首都。除了首都建康以外,丹阳郡还下辖七个县,其中一个县即丹杨,到了南朝齐时期改名“丹阳”。从地理位置来说,丹阳县紧挨着首都建康的东边,是京畿扬州的组成部分。因而,陶贵墓志所言的“丹杨丹杨人”,虽然不是隋代准确的地理建置,却也足以指向她的江南背景——她是南朝扬州丹阳郡丹阳县人。自从晋室东渡、定都建康以来,建康及其周边地区经济、文化日趋繁荣,于梁武帝时期达到顶峰。陶贵的幼童时期即在这一温柔富庶的地方度过。

介绍完籍贯之后,墓志继续介绍陶贵的家世:她的祖父陶恪“雍容轨则,示规矩于邦家”;父亲陶暹“温肃仪形,表瑚琏于朝野”。这番赞誉之辞是中古墓志中常见的套话。实际上,父、祖官位的缺席透露出陶贵家世的寒微。在南北朝贵族社会中,门第和仕宦是人们最为在乎的身份符号。这种社会风气也自然而然地投射到墓志写作中:只要祖上曾经有过一官半职,哪怕只是优待性质的版授虚职,都会被作为家族辉煌历史的证明而写入墓志。墓志的撰写者有感于陶贵微寒的家世,在墓志的韵语部分替她找补:将“作牧九州”的名将陶侃和“出门五柳”的著名隐士陶渊明附会为陶贵的先祖,为陶贵营造一个看似“名门望族”的出身。

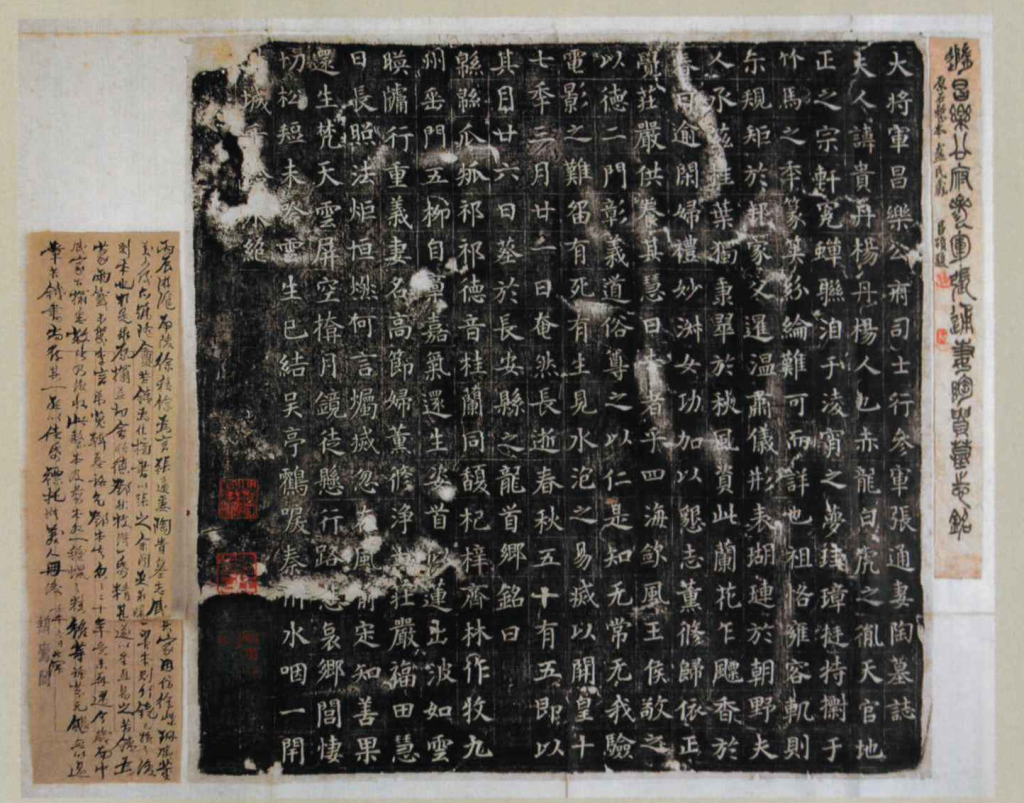

吴昌硕题签、陶北溟题跋《张通妻陶贵墓志》拓本(国家博物馆藏)

那么,这位家世平凡的南朝女性,为何会越过南北政权的疆域界限,从江南来到关中呢?对此问题,墓志并未交代。我们可以结合陶贵所处的时代背景进行推测。陶贵出生于梁大同九年(543),当时的梁朝仍处于鼎盛之际,“皇帝菩萨”梁武帝和他的子民已经享受了四十余年的太平日子。然而,短短四年后的太清二年(547),著名的侯景之乱爆发,摧毁了梁朝上下原本安定的生活。原本富庶安定的建康在战乱中变得残破不堪,城内如同人间炼狱一般:“横尸满路,无人埋瘗,臭气熏数里,烂汁满沟洫。”(《南史·侯景传》)城外也尸骸遍野,荒无人烟:“野萧条以横骨,邑阒寂而无烟。”(颜之推《观我生赋》)建康的周边地区也受到极大的冲击,民众在饥饿与战乱中死去,幸存的居民四处逃亡,争取活命的机会。荆州江陵——一座可以与建康匹敌的富裕城市,是民众逃亡的主要目的地。只有六岁的陶贵,也在家人的怀抱中,加入了逃亡大军,前往江陵。

来到江陵的陶贵或许也曾与父母家人度过了一段失而复得的欢乐时光,但这样的快乐在乱世中过于奢侈。侯景之乱不仅打破了梁朝上下的太平美梦,也激发了梁武帝子孙的权力野心。侯景之乱尚未平定时,湘东王萧绎、河东王萧誉、岳阳王萧詧就已经打作一团;侯景之乱刚刚平定,湘东王萧绎又忙着与邵陵王萧纶、武陵王萧纪争夺皇位。骨肉相残给北边虎视眈眈的西魏可乘之机。承圣三年(554)十一月,急于报复萧绎的岳阳王萧詧接引西魏大军攻入江陵城。萧绎在绝望中烧毁了十四万卷古今藏书,穿着素衣,骑着白马走出城门投降。临死前,萧绎写下四首绝命诗,其一作:“南风且绝唱,西陵最可悲。今日还蒿里,终非封禅时。”

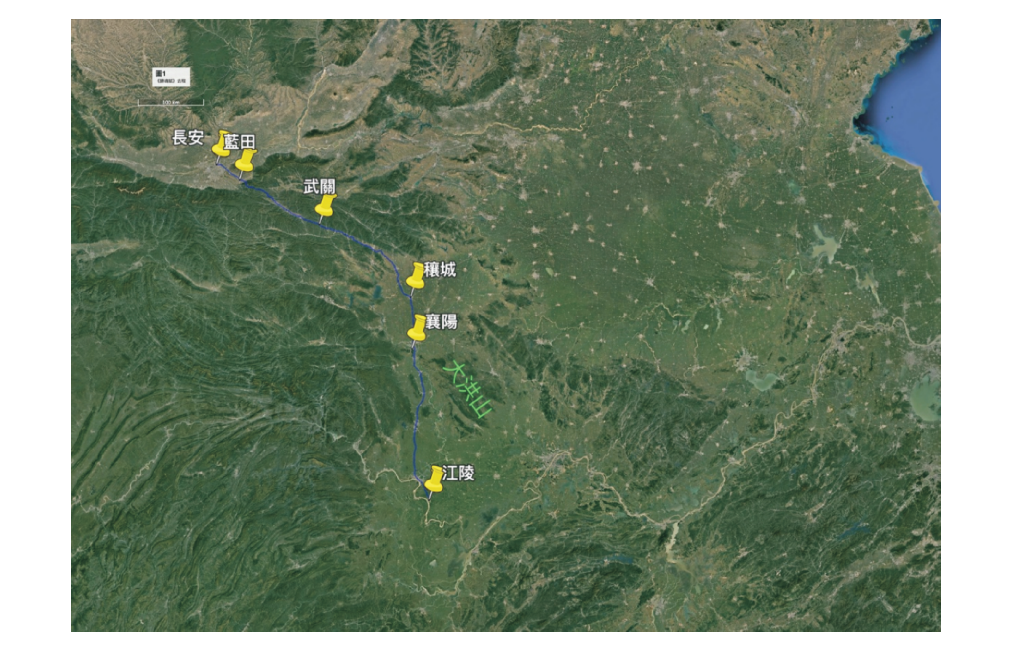

萧绎等人骨肉相残,引狼入室,最终将江陵拱手让人,臣民却要一同承担国破家亡的代价。西魏将士俘虏了江陵城内的百官和百姓,把他们当作战利品驱赶到长安。这一年,陶贵已经十二岁,也被迫踏上了前往长安的遥远路途。亲历者沈炯在《归魂赋》中再现了那段行走路线:他们从江陵出发后,沿汉水北上,经过襄阳,再沿着汉水的支流淯水行走,途径西魏荆州治所穰县(今河南邓县),西折经过淅州(今河南西峡),越过武关到达商州(今陕西商县),最后走过蓝田关,到达长安(牟发松《梁陈之际南人之北迁及其影响》)。这是一段即使到今天也不觉得短的路途。

从江陵到长安的大致路线图(图出于溯《纪行赋中的道里信息——以沈炯〈归魂赋〉为例》)

时值寒冬,西魏将士骑着高马,拿着武器,肆意敲打驱逐俘虏们前进。俘虏们深一脚,浅一脚,踩踏和冻死事件时常发生:“人马所践及冻死者什二三”(《资治通鉴·梁纪二十一》),“老弱冻死者填满沟堑”(《陈书·殷不害传》)。那是一段与死神同行的路途,另一位亲历者颜之推在《观我生赋》里回顾了自己在那段路上的可怕见闻:婴儿从父母的怀抱中被夺走,被丢弃在路边的杂草丛里;老年人行动不便,摔倒在路上再也起不来……在颜之推笔下,看似无情的风和云都不免为俘虏的悲惨遭遇痛哭哀悼:“云无心以容与,风怀愤而憀悢。”陶贵如同笼中之鸟,插翅难逃,只得低着头顺着黑压压的人流艰难行走。同行者里还有其他从建康辗转逃来的士庶。其中有一位姓刘的士大夫,和陶贵一样,在侯景之乱中从建康逃到了江陵。他不幸与妻儿走散,只剩下怀抱中的幼子,西魏军士将之夺走丢弃到路边任其自生自灭。这位士大夫无法接受这一过于沉痛的打击,“步步回首,号叫断绝”(《法苑珠林》)。国破家亡之际,士族男性尚不能自保,更何况陶贵这样尚未成年的庶民女性呢?

长安,并不是悲惨的终点,而是另一段身不由己的起点。江陵俘虏们到了长安之后,被随机赏赐给建立了军功的将士,只有极少数拥有文学、医术、音律、工巧的士人获得了赦免。陶贵本是一介民女,自然不会如此幸运,她也会被赏赐给某位将士,成为府上的一个奴婢。

侯景之乱和江陵覆灭两场家国巨变,彻底击垮了梁朝士庶的盛世美梦。在短短六年的时间里,他们的生活发生了翻天覆地的转变。那段可怕的回忆也成为压在亲历者心头挥之不去的梦魇,颜之推、沈炯等文人尝试通过文章写作疗愈内心的创伤。陶贵则选择了沉默,墓志的撰写者也尊重她的意愿,没有在墓志里明确提及此事。不过,墓志末尾“吴亭鹤唳,秦川水咽”一句仍然透露出陶贵的真实经历。据说陆机在吴国灭亡之后的十余年里,与弟弟陆云优游于故乡华庭的别墅之中。后来陆机被征召入洛,死于司马氏的权力斗争之中,再也没有踏上故乡的土地。陆机临死之前曾经凄凉发问:“欲闻华亭鹤唳,可复得呼?”(《世说新语·尤悔》)。陶贵也和陆机一样,失国失家,流离异壤,如同被强行移栽的树木,在异国他乡逐渐枯萎凋零。

开皇九年(589),隋文帝派出三路大军攻下建康,南北之间的政治悬隔告一段落。不久后,丹阳郡被废除,陶贵被剥夺了“丹阳”的籍贯。这或许是墓志开篇自称“丹杨丹杨人”的原因。

二、脱贱从商,富比白猗

陶贵一直怀揣着摆脱奴婢身份的愿望,寻找着合适的机会。当时,江陵俘虏主要通过两种方式恢复自由。第一种方式是赎免,只要付出足够的赎金,就可以买回自由人的身份。比如有一个叫作乐运的俘虏,被俘入关的时候只比陶贵大三岁。他出卖苦力,赚取微薄的收入,一一赎回了亲属。第二种方式是等待统治者的集中赦免。北周统治者曾经陆续几次赦免江陵奴婢,建德七年(577)十一月那次规模最大、范围最广,周武帝下诏:“平江陵之后良人没为奴婢者,并宜放免,所在附籍,一同民伍。若旧主人犹须共居,听留为部曲及客女。”当然,即便赦免奴婢出于皇帝的最高旨意,奴婢主人的同意仍是前提条件,否则这些奴婢只能继续依附原主人,成为介于奴婢与良民之间的部曲和客女。

根据陶贵墓志和《两京新记》的记载,陶贵最终还是摆脱了奴婢身份,并且嫁给了长安富商张通。张通不是一个简单的商人,陶贵墓志的标题十分详细地写下了张通在商人之外的另一重身份:大将军昌乐公司士行参军。这位大将军昌乐公大概率是灭陈猛将韩擒虎的弟弟韩僧寿,他曾在北周末年跟随另一位名将韦孝宽平定尉迟迥之乱,屡次建立军功。周隋之际,商人大都乐意结交官员并输送财物,官员也乐得其成,由此结成利益共同体。最知名的是当时的权臣宇文述。宇文述广泛结交富商大贾,“接以恩义,呼之为儿”,商人们竞加馈赠,生怕落后。宇文述借此迅速积累了大量财富,家中仆人多达数千人,个个身穿罗绮,穿金戴银招摇过市(《隋书·宇文述传》)。韩僧寿虽然不如宇文述富贵逼人,也有开府、征辟僚佐的权力,把握着一条直接入仕的通道。张通正是基于这一制度原因,刻意与韩僧寿交往联系。

张通的攀附结交为自己换来了“司士行参军”这一职位。这一职位虽然不算高,却也意味着张通在一定程度上摆脱了原本低贱的商人地位,得以厕身“仕流”;也意味着他可以借助韩僧寿的势力,更好地展开商业活动。当时比较暴利的行业,几乎被垄断在达官贵人的手中,张通攀附权贵,从中分得一份好处,为自己挣来了可观的家业。

陶贵如何和张通相知相遇,已经无法知晓。我们知道的是,陶贵婚后也开展了自己的商贾事业。除去丈夫的因素外,这也十分得益于北方相对开放的社会风气。从南入北的颜之推曾经列出南北女性的多处不同:南方妇女大多“略无交游”,困于闭塞的家庭之内,甚至婚后多年也难以认全家族的亲戚;北方妇女则大多当家主事,“持门户,争讼曲直,造请逢迎”(《颜氏家训·治家》)。显然,北方妇女可以自由地走出家门,拥有更为广阔的世界。所以,对于陶贵这位出生于南朝的女性来说,抛头露面地从事商业,无疑是一段崭新的生命体验。

根据《两京新记》的记载,陶贵具体从事的商业是“卖饭”,也就是现在所说的餐饮业。她最初应该在北周的长安城售卖饭食,隋代新都大兴城建成后开始在利仁市(即后来的西市)卖饭。她大概率有一个固定的铺面。考古工作者曾经发掘西市临街店铺的遗址,发现隋唐之际西市临街店铺的面阔约为4米到10米之间,进深有3米多(何岁利《唐长安城西市考古新发现与相关研究》)。陶贵就在这样一个不大不小的临街铺面里,迎来送往,风风火火地做起了餐饮生意。

周隋之际,北方人对南方口味的饮食已有一定的兴趣和接受度,这给陶贵提供了商机。留存到今天的隋代乐府《食举歌辞》记录了当时流行的饮食口味线索,根据诗中的描述,当时的宴会菜单有荤有素,既有“阳华之菜”“芳菰”等素菜,也有“肤腊”“臐膮”“川潜之脍”等荤菜,口味则有咸、酸、甘等数种味型。尤其值得一提的是诗歌里写到的“川潜之脍”,即鱼脍,是江南美食的杰出代表。制作鱼脍时,只需要将新鲜的鱼肉细细切成丝或者近乎透明的薄片,加上姜丝、芥末、香葇等去腥的佐料,拌匀即可下肚。这种菜肴最初并不符合北方人的口味。在陶贵进入长安的前六十年,北魏的首都洛阳城里也居住了不少流亡的江南人,他们喜爱的鱼羹、茶饮分别被傲慢的北方贵族蔑称为“邾莒之食”和“酪奴”(《洛阳伽蓝记》卷第三《城南》)。“邾莒”是春秋时期的两个小国,在“齐鲁大邦”面前相形见绌;“酪奴”即奶酪的奴婢。此类蔑称反映出江南饮食在北方的遇冷境地。

甚至就在十五年前,洛阳一个叫做杨元慎的北方士族还当着白袍将军陈庆之的面编写了一段调侃南方饮食的韵语,以诙谐戏谑的口吻嘲笑南朝扬州和荆州人民以各类水产品为食的饮食偏好:“菰稗为饭,茗饮作浆。呷啜莼羹,唼嗍蟹黄……咀嚼菱藕,捃拾鸡头。蛙羹蚌臛,以为膳羞。”韵语中提及的水产不被当时的北方人喜爱。

南北人口的流动与迁徙,带来了口味的迁转与融合。陶贵所处的时代,鱼脍已经在各个阶层中流行开来。开皇初年,有一个叫做杨伯丑的市井神算子,曾经叫人去西市东壁门的第三家店铺替他买鱼作脍(《隋书·艺术传》),看样子卖鱼的同时代加工鱼脍,已经成为一门正经的营生。隋朝统一南方后,江南频繁向朝廷进贡数种制作复杂的干鱼脍,其中一种格外珍贵,被雅称为“金齑玉鲙”:鱼肉经过处理后洁白如雪,再取“香葇花叶,相间细切,和鲙拨令调匀”,紫色的小碎花朵加上碧绿的叶片细丝,愈发衬托出鱼肉的鲜洁可爱。点缀在上的香葇花叶抑制住了鱼肉残留的腥气,食客入口后只能感受到鱼肉被放大的鲜美。这道鱼脍是当时统治者颇为喜爱的“东南佳味”(杜宝撰,辛德勇辑校《大业杂记辑校》)。

陶贵曾在南朝扬州和荆州生活过,鱼虾水族是再熟悉不过的家常菜。即便幼年就已经离开家乡,她对“家乡味”的追寻也不会停止,毕竟一个人的口味往往是最恋家的。大兴城四周水系发达,西市正处于南北两条水渠交汇之处,城内 外产出的淡水鱼可以便利地运输到食肆中,这给陶贵日常经营带来了许多便利。同时,自从十二岁入关以来,陶贵的后半生一直生活在关中,自能耳濡目染地了解到北方偏爱的口味和食材。因而结合了南北饮食风味的菜品将是陶贵饭馆的主打产品。丰富多元的口味满足了西市里来来往往的各地行商以及附近居民挑剔的味蕾,“精而价贱”的市场定位更是迅速打开了口碑。不过,在古代,经商毕竟不是足够光鲜的工作,隋文帝主政后期更是强力推行抑商政策,商人的社会地位一降再降。在这种社会氛围下,墓志的撰写者为陶贵隐瞒了这一段“不太体面”的经商往事。

三、慧日长照,法炬恒燃

陶贵的墓志用了不少篇幅书写她虔诚的佛教信仰,其中提到“庄严供养,其慧日寺者乎”。这就是《两京新记》记载的“慧日寺”:“开皇六年立。本富商张通宅,舍而立寺。通妻陶氏,常于西市鬻饭,精而价贱,时人呼为陶寺。寺内有九层浮图,一百五十尺。贞观三年,沙门道该所立。”

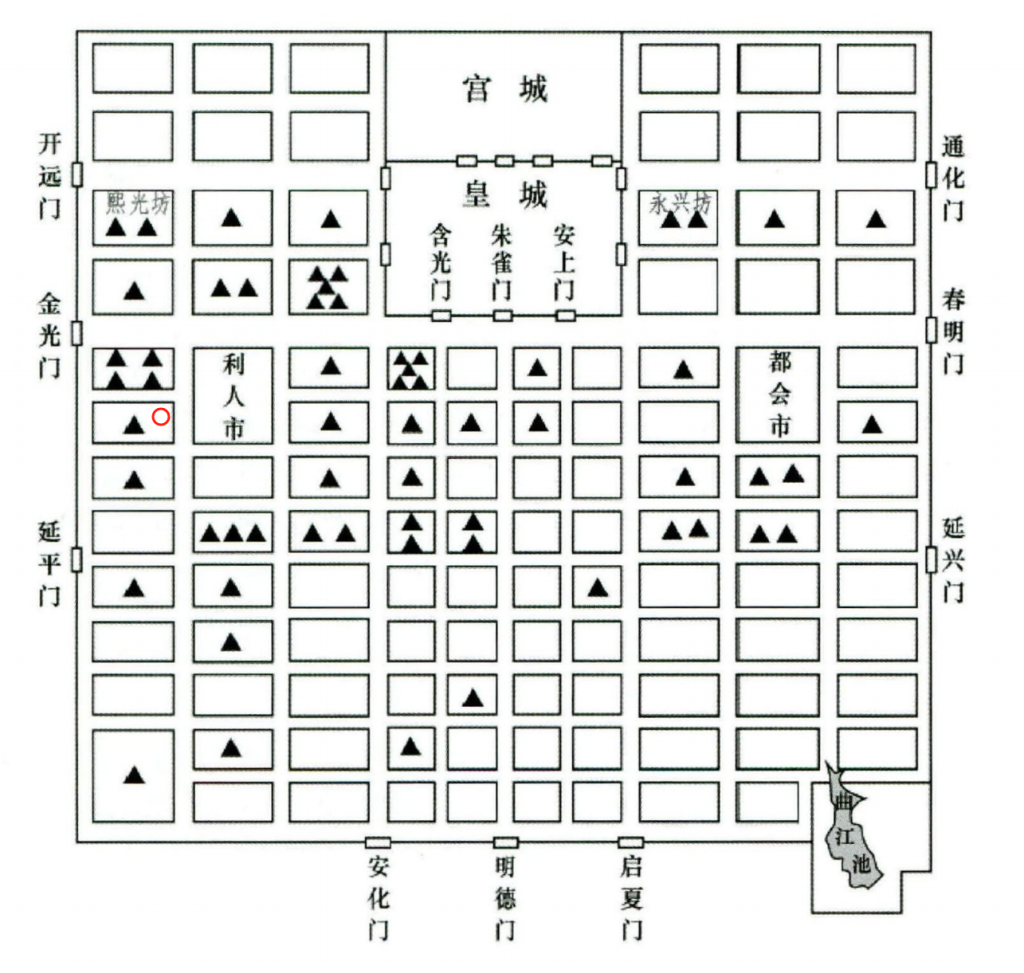

陶贵人生的最后十一年与这座寺庙深深地绑定在一起。在陶贵捐出宅子的四年前,也即开皇二年(582)六月,隋文帝下诏修建新都。新都的地点选择在汉魏长安旧城东南边的龙首原,此地川原秀丽,草木丰茂,据说在那里建都可以保证“定鼎之基永固,无穷之业在斯”。“大兴”成为了这座新都城的名字,寄寓了隋文帝对新生王朝的厚望。在隋文帝的密切关注下,新都的建设进度很快,第二年正月就基本建成,四月就投入使用。就在这一年,陶贵和张通也开始在新都物色合适的地块,修建新居。当时居民区和商业区有严格的区分,不能杂居。陶贵夫妇未来的经营活动大抵在西市进行,自然更为留意靠近西市的城坊。他们最终把新家安在了紧挨着西市的怀德坊,坐落在坊东门的北边。这个位置离西市很近,出了东门直行就可以到达西市,通勤距离十分合宜。

隋大兴城官员住宅分布示意图(刘兴成绘图),红色圆圈就是陶贵的家,后来的慧日寺。

然而,就在这座新居落成的短短三年后,陶贵就大方地将宅子捐出。这一操作再次彰显了陶贵家不俗的财力,而她无比虔诚的佛教信仰,是促成她捐献新居的原因之一。陶贵幼年生活的梁朝有着极为浓厚的佛教氛围,梁武帝本人曾经四次舍身同泰寺,在他的统治之下,建康城里就有五百多座佛寺,唐代诗人杜牧在三百年之后依然感慨“南朝四百八十寺”的壮观景象。幼年的陶贵或许也曾亲眼见到父母、亲人的礼佛活动,在幼小的心灵中播下了一颗佛教的种子,待到合适的时机就会生根发芽。

慧日寺的“慧日”一词是佛教常用语,比喻佛的智慧如日,能照明一切黑暗。当时的陶贵正处于人生的另一段至暗时刻之中。《两京新记》提到这座寺庙的别名是“陶寺”,透露出陶贵才是舍宅立寺的主导者。因为这个时候,她的丈夫张通已经去世,墓志故而称她“行重义妻,明高节妇”。这一赞誉只是外人不痛不痒的吹捧,深入骨髓的痛苦只有陶贵日夜承受。爱人的离世无疑给了她沉重的一击,陶贵的精神世界越发寄托在佛教上,她祈盼佛法能够如太阳照临,驱散她内心积压的痛苦与阴霾。

同时,陶贵毕竟是一个颇有头脑的商人,兼顾收益是商人的本能。对她来说,在恰当的时机舍宅立寺,也可以为自己带来一些可以遇见的收益。在她舍宅立寺之前,西市周边几乎没有佛寺和尼寺。佛教在周武帝统治时期遭受了灭顶之灾,周宣帝主政时期才略有恢复,但是僧侣和佛寺的数量仍然没有全面恢复。大兴城初建时,城内只有大兴善寺、菩提寺、灵感寺、月爱寺、万善尼寺等几所寺院,显然无法容纳日渐恢复的僧侣群体。隋文帝也意识到这一问题,在迁入新都后不久便下发了一百二十座寺庙指标,下敕“有能修建,便任取之”(《长安志》卷十)。政治嗅觉最为灵敏的近侍、官员最先响应,“大方”地将自己的宅子捐出,迎合隋文帝的崇佛心境。隋文帝的医生周子灿在新都落成不久后就捐出了自家的佛堂,建成了大觉寺。开皇六年似乎是舍宅立寺的井喷期。这一年,与陶贵同住在怀德坊的雍州牧、楚国公豆卢绩,将宅院舍出,建立了罗汉寺;礼部尚书张颖捐出位于安邑坊的宅子,建立了玄法寺;大司马窦毅捐出位于安乐坊的宅子,建立了太慈寺;刑部尚书李圆通捐出位于延昌坊的宅子,建立了慈门寺。得益于丈夫张通与韩僧寿等官员的交往,陶贵也培养了较为敏锐的政治嗅觉,也是在这一年,她捐出自己的宅子,建立了慧日寺。直到两年之后,另一名叫做王道买的富商方才“跟进”,捐出位于崇贤坊的宅子,建立了法明尼寺。

在开皇八年(588)以前,慧日寺和罗汉寺是怀德坊唯二的寺院。这两座寺院也在较长的一段时间内是西市附近为数不多的寺院。当时,官员、贵族的住宅主要分布在西市和东市的周围,尤其集中在西市的周边(刘兴成《隋大兴城官员贵族住宅“西密东疏”分布格局探析》)。慧日寺自然而然地凭借地缘优势和时间差,成为西市附近至关重要的佛寺之一。作为慧日寺的“金主”,陶贵此后将合理地参与到寺庙主持的宗教活动之中,结识社会各界的信众。这些信众中不乏高官贵族,陶贵墓志特意点出此点:“四海钦风,王侯敬之以德。二门彰义,道俗尊之以仁。”陶贵的丈夫张通曾经攀附的韩僧寿当时还在世,自然可以归入“王侯”一列。除此之外,“王侯”也包括隋文帝的宠臣高颎。

开皇初年,原来北齐的高僧信行被征召入京,高颎邀请他居住在位于熙光坊的真寂寺里,这座寺庙是高颎在开皇三年(583)舍宅所建。《续高僧传》提到后来的事:“又于京师置寺五所,即化度、光明、慈门、慧日、弘善寺是也。”这五座新建的寺院一度由信行参与管理。或许陶贵舍宅立寺,也曾受到信行和高颎的直接启发。借助慧日寺,陶贵进一步向上拓宽了社交圈。当然,除了韩僧寿和高颎以外,陶贵应该还会结识其他的“王侯”,曾经有“同坊之谊”的楚国公豆卢绩大概率也在她的社交名单之中。

慧日寺本是隋代大兴城较早建成的寺庙之一,又位于高官贵族聚居的西市附近,却没有留下多少当时的事迹,这是颇为可怪的。究其原因,当时的人们很快就被晋王杨广的“慧日道场”夺走目光。隋代统一南方后,杨广坐镇江都,创办了“慧日道场”。杨广登基后,着意营建东都洛阳,又将“慧日道场”迁移到了洛阳。在杨广的加持下,“慧日道场”迅速成为隋代四大道场之一,吸引了当世以及后世的绝大多数目光。相比之下,大兴城的慧日寺显得“黯淡无光”,需要等待其他的发展机遇。直到唐朝定都长安后,慧日寺终于焕发出新的活力,文献里也开始频繁出现唐代长安慧日寺的身影:唐太宗贞观三年(629),沙门道该在慧日寺建造起了一百五十尺高的九层浮图;唐高宗永徽年间(650—655),胡僧无极高在慧日寺建立了“陀罗尼普集会坛”,发起者有李勣、尉迟敬德等开国元勋;唐高宗显庆三年(658),曾经在大慈恩寺帮助玄奘法师翻译佛经的道因在慧日寺圆寂……慧日寺还在接受各界信众的香火,承办重要的佛教活动。高高的九层佛塔影子投在西市旧地,恰似陶贵当年立在灶前的剪影。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《“厨娘”陶贵:西市烟火与浮图佛光》

京ICP备2025104030号-12

京ICP备2025104030号-12

还没有评论,来说两句吧...